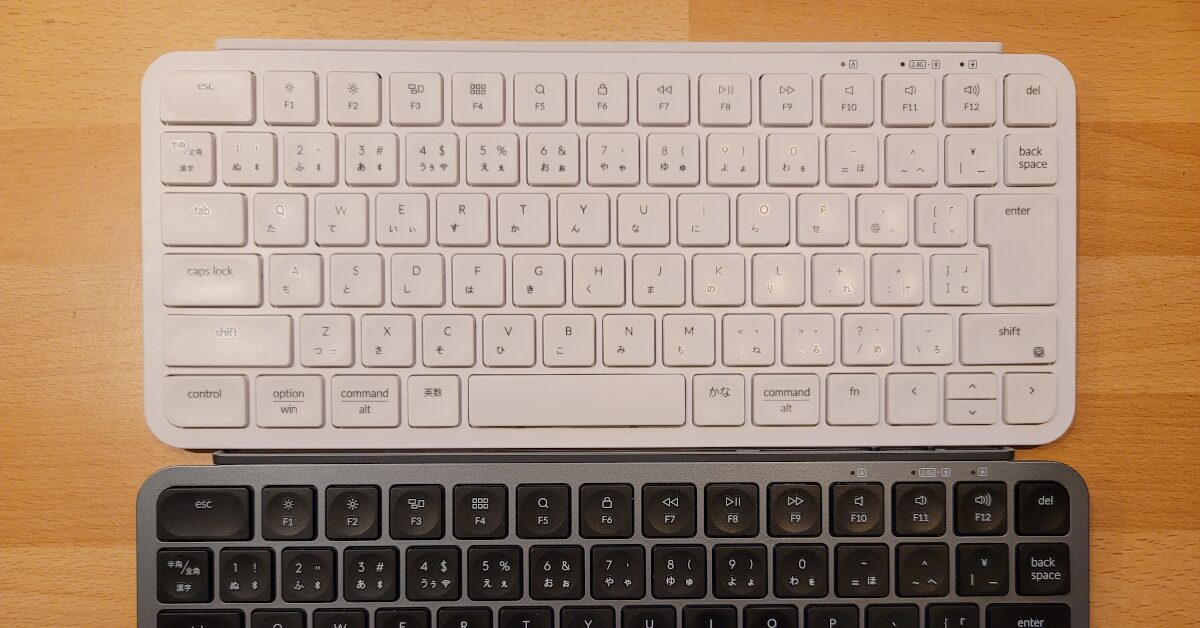

Keychron B1 Pro JISレビュー「2枚買い」

久しぶりの記事、そして久しぶりのキーボードレビュー。おすすめできる一枚と出会えました。 普段使いはREALFORCEで、無接点静電容量方式のものを使用していたが、矢印キーの上にあるHomeやEnd、ScrollLockやPauseなどほとんど使わないキーが気になってきた。キーマップ変更ツールもあるけど、基本ホームポジションから外れたくない。思いはHHKBの設計思想なんだけどHHKBはかなり高い。そしてせっかくコンパクトなら持ち運びたいけどHHKBはちょっとかさばる。 スイッチ含めて色々カスタマイズできるのはメカニカルキーボード。色々なキーボードを試し打ちする中で、「これいいな」と思ったものが実はメンブレンだったり、MX Keys miniの打鍵感も悪くないと感じたので、無接点やメカニカルにこだわる必要は無いのかもと思った。 そんな中で発売が発表されたのがKeychron B1 Pro。全てを満たしている。日本では2024年9月30日から販売開始。 本当は実際のものを試してみたいが、7000円という価格ならポチる勇気も持てる。 いざなわれる様にスペースグレーのJIS配列版を10月中旬に購入。 気になっていたタイピング速度についてはREALFORCE 30gと変わっていないと思う。キーボードは有線派だったがBluetooth接続でも遜色なくタイプできた。ただし押し込みは浅いし、キートップが低いので多少慣れは必要。おそらくこちらに慣れたときにはREALFORCEが打ちにくい感じになるはず。 今日の腕試しタイピング(ローマ字)の結果は「EddieVH」スコア「511」でした。 https://t.co/YDAslnOa7q #etyping #et_r BT接続でもヴァンさんに会えた pic.twitter.com/gnWXSrPHA9 — tok(とく) (@smartlifenwork) <a href="https://twitter.com/smartlifenwork/status/1848286020326076678?ref_src=twsrc%5Etfw">October 21, 2024</a> このときはもうB1 Pro QMKによるカスタマイズはまだまだ駆け出しだが、スペース左右のキーについて次のようにしている。 スペース左 短押しでIME OFF。長押しでレイヤー変更(Fnキー) スペース右 短押しでIME ON。長押しでALT レイヤー変更で矢印キーやDelete、BackSpace、PrintScreenなどを通常キーの位置に割り当てることでホームポジションのまま各種操作ができる。 OSによってソフトウェアで実現できるものもあるが、常駐ソフトウェアを入れたくない(入れられない)場合もあるし、OSごとにソフトや設定が異なるのも煩雑だ。キーボード側で設定できるのはありがたい。 かなり気に入ったので最近2枚目を買った。スペースグレーはどこも売り切れていた。色によって触感が異なるかもしれないのでホワイトを購入。ホワイトのほうが若干サラサラしている気がする。コンパクトなので左右に2台並べれば左右分割キーボードっぽく使える。 しばらくはB1 Proと過ごします。 良いところ 軽い(重さが) 薄い キーボードの動作をカスタマイズできる(QMK対応) 無駄なキーが無い(最上段のF1~F12のところは無くてもいいかも) 安い 指の動きが最小限 全て満たして7000円は他に無い。一部の機種が売り切れているのもわかる。たくさん売れて廃版になりませんように…! イマイチなところ ホームポジションのポッチが小さく迷子になりやすい Bluetooth接続で使用しているとたまにキーが押されっぱなしの状態になる(チャタリング?) Keychron Launcherでキーのカスタマイズができるが、JIS配列なのにキーの表示がUS配列になっていたり一部の表示がハングル文字(?)になっている おすすめの一品です。US配列とJIS配列があるので購入の際はご注意を。 リンク